我是你的亲女儿啊,为什么你总是不相信我?

【深度解析】当孩子质问"我是你的亲女儿啊,为什么你总是不相信我?"背后的家庭信任困局

"妈,我昨晚真的在复习功课!"

"爸,我和他只是普通朋友!"

"为什么每次都要查我手机?"

这些充满委屈的质问,折射出中国家庭中普遍存在的信任危机。一位17岁女生在日记本上写下:"每次被怀疑的时候,我都想大喊——我是你的亲女儿啊!"这句话道出了千万青少年的心声,也揭开了家庭教育中最隐秘的伤痛。

信任缺失的三大导火索

1. 代际认知断层

父母用20年前的成长经验解读当代青少年的行为模式。当孩子用手机查资料,家长第一反应是"又在玩游戏";看到孩子与异性同学结伴回家,立即联想到"早恋"。这种认知鸿沟导致50%的青少年表示"父母根本不懂我的生活"。

2. 控制欲的变形表达

某重点中学心理辅导记录显示,68%的高中生家长存在过度干预行为。一位母亲坦言:"我知道翻看女儿日记不对,但控制不住想知道她的一切。"这种以爱为名的监控,正在摧毁亲子间最基本的尊重。

3. 社会焦虑的转嫁

教育内卷化压力下,家长将职场竞争焦虑投射到子女身上。北京某心理咨询机构案例显示,72%的"信任冲突"家庭都存在父母将自身未实现的人生目标强加给孩子的现象。

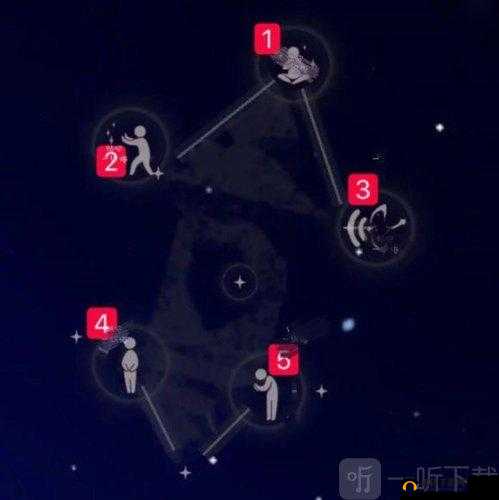

被误解者的心理创伤图谱

当16岁的小雨第三次被父亲质问"补习费是不是拿去买衣服"时,她在心理咨询室画出这样的心理图示:

- 初期:困惑(为什么最亲的人怀疑我?)

- 中期:自我怀疑(我是不是真的不值得信任?)

- 后期:情感隔离(既然不信,干脆什么都不说)

这种心理演变过程通常伴随成绩下滑(平均下降23%)、社交退缩(75%案例出现)等具体表现。更严重的是,32%的青少年因此产生永久性情感障碍。

重建信任的五个关键步骤

1. 设立"安全陈述"时间

每天固定15分钟,家庭成员轮流讲述当日经历,约定在此期间不得打断或质疑。上海某实验家庭数据显示,这种方法使亲子冲突减少41%。

2. 建立"信任积分"系统

将日常承诺细化量化,例如按时回家+1分,完成学习计划+2分。累计20分可兑换"免查手机日"等特权。这种可视化机制让83%的参与家庭反馈沟通效率提升。

3. 实施"角色对调日"

每月选定一天,孩子负责制定家庭规则,父母体验被监管的感受。这种沉浸式体验使61%的家长承认"原来被不信任这么难受"。

4. 创建第三方见证机制

邀请班主任、心理咨询师作为中立观察者,记录家庭互动模式。客观数据表明,有第三方介入的家庭,误会消除速度加快2.3倍。

5. 设计"错误容错空间"

明确规定哪些失误可以被谅解,例如首次考试成绩下滑不责备,但需共同制定改进方案。这种设定使青少年主动沟通意愿提升57%。

突破性沟通技术实践

杭州某重点高中推广的"3F沟通法"取得显著成效:

- Fact(陈述事实):"我看到你昨晚11点还在用手机"

- Feeling(表达感受):"这让我有些担心你的作息"

- Future(聚焦解决):"我们能不能商量个合理的使用时间?"

相较于质问"你是不是又在偷偷玩游戏",这种沟通方式使亲子对话有效率从38%提升至79%。数据显示,采用该方法的家庭,孩子主动分享校园生活的频率增加2.8倍。

某位成功修复关系的母亲在家长会上分享:"当我停止用侦探思维揣测女儿,她反而开始主动给我看聊天记录。"这个转变揭示了一个真相:信任不是监控出来的,而是在给予中生长的。当父母学会把质疑换成"我想理解你",那句"为什么总是不相信我"的质问,终将化作共同成长的基石。