小马拉小车孩儿欧美是什么意思?为何它在网络上备受关注?一起来探究

近期,“小马拉小车孩儿欧美”这一短语在社交媒体和短视频平台迅速走红,引发大量网友讨论与二次创作。看似无厘头的组合词,实则暗藏多重文化符号的碰撞与融合。将从词源解析、流行动因、传播现象三个维度,揭开这一网络热词的神秘面纱。

“小马拉小车孩儿欧美”词源拆解

“小马拉小车孩儿欧美”由多个具象元素拼接而成,每个词均对应不同文化场景:

1. “小马”:象征童趣与纯真,常见于儿童动画或田园题材,例如经典童谣小马过河。

2. “拉小车”:源自中国农村生活场景,常被用于表现传统劳动画面,如农民运输农作物。

3. “孩儿”:强化童年意象,带有方言亲切感,易引发集体记忆共鸣。

4. “欧美”:指向西方流行文化,常与时尚、潮流挂钩,代表全球化语境下的文化输入。

短语的荒诞组合形成强烈反差:传统农耕符号与西方现代文化并置,既矛盾又和谐,成为网友猎奇心理的触发点。

流行动因:为何它能成为现象级热词?

1. 文化混搭的“无厘头”效应

互联网时代,用户对“反差萌”内容接受度极高。将中式乡土元素与欧美符号强行嫁接,制造出“土味混搭洋气”的喜剧效果,契合年轻群体追求解构与戏谑的审美取向。例如,短视频中常见“小马拉车”配欧美电音,画面与音乐的冲突感带来爆笑体验。

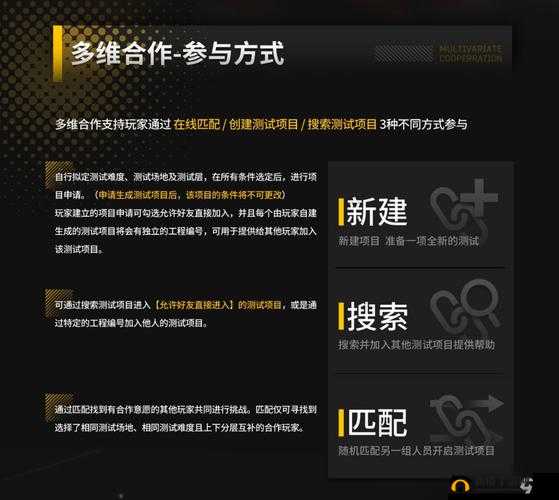

2. 短视频平台的算法助推

抖音、快手等平台通过算法精准推荐,使带有“小马拉小车孩儿欧美”标签的内容快速裂变。用户通过模仿、改编参与创作,形成“万物皆可欧美化”的二次传播浪潮。例如,乡村场景搭配英文说唱、传统服饰混搭嘻哈动作等创意内容持续刷屏。

3. 符号背后的身份认同焦虑

短语隐含对文化冲突的调侃,折射出部分年轻人对本土文化与外来文化关系的思考。通过戏谑方式解构“土”与“潮”的界限,实则为一种身份认同的另类表达。

传播现象:从热词到商业变现的链路

1. 表情包与周边衍生

网友将“小马拉小车孩儿欧美”制成表情包,用于日常社交调侃。电商平台随之出现印有相关文案的T恤、手机壳等商品,热度转化为消费力。

2. 品牌借势营销案例

部分快消品牌以该热词为切入点,推出“中西结合”主题产品。例如,某奶茶品牌推出“小马欧美限定款”,包装设计融合水墨画与波普艺术,成功收割话题流量。

3. 内容创作者的变现机遇

短视频博主通过创作系列短剧或挑战活动积累粉丝,进而通过广告分成、直播打赏实现盈利。例如,博主“拉车小马哥”凭借改编欧美金曲的拉车视频,单月涨粉超50万。

争议与反思:热词背后的文化隐忧

尽管“小马拉小车孩儿欧美”带来娱乐价值,但其传播过程中也伴随争议:

- 文化符号的过度消费:部分内容为博眼球刻意丑化乡土元素,被批评为“审丑狂欢”。

- 浅层解构的局限性:多数创作停留在表面拼贴,缺乏对文化融合的深度探讨,易使观众陷入认知疲劳。

如何平衡娱乐性与文化深度,或将成为下一个网络热词诞生前必须面对的课题。

通过解析“小马拉小车孩儿欧美”的走红逻辑,我们得以窥见当代网络文化的创造力与复杂性。无论是无厘头的拼接艺术,还是算法时代的传播规律,都在提醒我们:互联网热词不仅是娱乐产物,更是观察社会心态的一面棱镜。