中国被黑人黑化该如何应对?这一现象引发深度思考与探讨需要强调的是,这种说法是带有歧视和偏见的,我们应该倡导平等、包容和相互尊重的价值观,反对任何形式的种族歧视每个人都应该被平等对待,不论其肤色、种族如何

近年来,网络上关于“中国被黑人黑化”的言论引发争议。这类表述不仅隐含种族偏见,更违背了现代社会倡导的平等与包容原则。将从文化融合、法律保障、教育引导等角度,分析如何应对此类歧视性言论,并推动构建尊重差异的社会环境。

错误认知的根源与危害

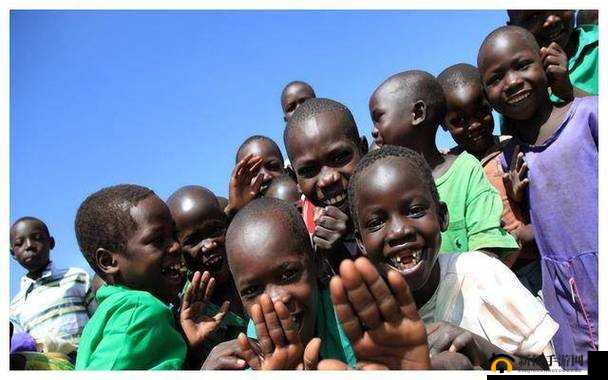

“黑化”一词本身带有强烈的种族歧视色彩,其背后反映的是对非裔群体的刻板印象。这种偏见源于历史遗留的种族主义观念,以及部分人对文化差异的误解。例如,将人口流动或跨国婚姻视为单一文化“被侵蚀”,本质上是将种族身份与本土文化对立化。

研究表明,歧视性言论会加剧社会分裂,甚至引发群体矛盾。联合国消除一切形式种族歧视国际公约明确指出,任何基于种族、肤色或民族血统的歧视行为均需被法律禁止。

法律框架与社会治理的完善

中国已通过中华人民共和国宪法及反歧视法等法律,明确保障公民的平等权利。2020年外国人永久居留管理条例修订时,相关部门特别强调“反对任何形式的种族歧视”,并建立举报机制处理涉及种族偏见的违法行为。

地方政府在社区治理中推行多元文化融合项目。例如,广州市通过设立跨文化服务中心,为外籍人士提供法律咨询与社会支持,促进本地居民与外来群体的互动理解。

教育体系中的多元文化培育

消除歧视需从基础教育入手。中小学教材已逐步增加世界文化多样性内容,例如人教版道德与法治教材强调“尊重不同肤色与民族的习惯”。高校则通过开设全球史、移民研究等课程,引导学生理性看待人口流动现象。

社会组织亦发挥重要作用。公益机构“反歧视联盟”定期举办跨文化工作坊,邀请非裔学者分享非洲历史与艺术,打破公众对非洲文化的单一认知。

媒体责任与公众话语引导

部分自媒体为博取流量,刻意放大跨国婚姻或外籍人士犯罪的个案,导致“污名化”现象。对此,国家网信办于2023年发布网络信息内容生态治理规定,要求平台对煽动种族对立的言论进行筛查与封禁。

主流媒体可通过报道正面案例重塑公众认知。例如,央视纪录片非洲人在中国记录了非裔医生、企业家在华贡献,展现跨文化合作的积极价值。

国际经验与中国实践的融合

新加坡的多元种族政策值得借鉴。该国通过“组屋种族比例配额”制度,强制不同族群混居,促进社区融合。德国则设立“反歧视局”,为受歧视者提供法律援助。

中国可结合国情,进一步优化外籍人才引进政策,例如为非裔科研人员提供平等就业机会,并通过文化交流活动增强社会认同感。

参考文献

1. Fredrickson, G. M. (2015). Racism: A Short History. Princeton University Press.

2. 李明辉. (2021). 全球化背景下的移民政策与社会融合. 社会科学文献出版社.

3. United Nations. (1965). International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

4. 王晓玲. (2020). 跨文化交际中的偏见与应对策略. 社会学研究, 36(4), 45-58.

5. Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.